|

収蔵資料散歩

近世日本の世界図と世界像

山村亜希 江戸時代以前の地図は古地図と総称される。古地図は、景観を絵画的に表現した様式が主流であった。それらは近世中期以降盛んに出版されて社会に広まり、人々の地理認識に影響を与えた。現代の地図は最新の地理情報を正しく伝達することを目的とするが、古地図の中には、そもそも正しい地理情報を表現することを目的にしていたかどうかも疑わしい、限りなく風景画に近いものもある。もちろん、中には著名な伊能忠敬の日本図のように、測量に基づいて正確さを追求した実測図も存在したが、それらの多くは幕府製の公用図であって流通枚数が限られており、量産される絵画的な刊行図に比べて一般社会に与える影響は少なかった。 古地図は、内容の正確さからみれば、明らかに現代の地図に劣る。しかし反面、古地図には現代の地図からは読みとることのできない情報が含まれている。古地図には、出版者(版元)や作者が認識した世界や日本、江戸、京都などの姿が表現されている。さらには版元が売れると見込んだ購買者層の地理認識を表現している。つまり、古地図には作製当時の社会の抱いた地理認識が投影されているのである。 ここでは、古地図の中でも、本館所蔵の近世の世界図3点を取り上げる。世界図は、都市図・村絵図といった表現範囲が比較的狭い地図とは違って、人間が身体的に実感できないスケールの空間を描く地図である。だからこそ世界図には、人々が獲得した世界知識や世界のイメージが色濃く表現されていると見ることができる。 大航海時代以降のヨーロッパは、世界の地理知識を蓄積し、より正確な世界図の作製への努力を重ねていた。一方、同時代の日本は、鎖国政策によって、世界に向けては中国とオランダという限られた窓口しか開いていなかった。そのため、ヨーロッパにおける最新の世界図は、中国やオランダを経由して日本へもたらされることとなった。これらの世界図は日本で改変が加えられ、その多くは刊行されて一般の人々の手に渡ることとなった。世界図は、鎖国下で直接世界を知り得ない環境において、近世の日本人が世界をどのように認識していたのかを知ることができる貴重な資料である。 近世の世界図は、3つの系統に分けることができる。一つは仏教系世界図と称される世界図である。第1図は、典型的な仏教系世界図である、宝永7(1710)年刊「南贍部州万国掌菓之図(なんせんぶしゅうばんこくしょうかのず)」(鳳潭作)である。

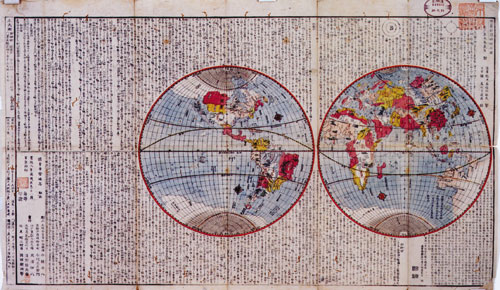

第1図. 宝永7(1710)年「南贍部州万国掌菓之図(なんせんぶしゅうばんこくしょうかのず)」(文台軒宇平蔵版)117×145 cm

この図には、仏教思想に基づいて、天竺(インド)を中心として、震旦(中国)と本朝(日本)の三国から成る三国世界観を表現している。このような仏教系世界図は、貞治3年(1364)に書写された「五天竺図」(法隆寺蔵)が現存最古のものであり、少なくとも中世以来日本の伝統的な世界観であると言えよう。しかし、第1図は確かに三国が大きく強調されて描かれているものの、「五天竺図」とは異なり、それ以外の地名も多々見える。例えば、図の北西には、インケレル・フランサ・アルハニヤといったヨーロッパ諸国の地名の付された島々がある。これらは、近世になってヨーロッパからもたらされた新しい知識によって、三国世界観が修正を余儀なくされた結果、描かれた表現であろう。第1図は、中世からの伝統的な世界観に新しい外来の知識が加わってできた、「近世的な」仏教系世界図であると言える。

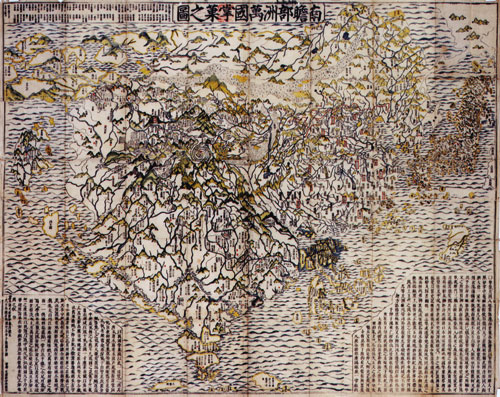

第2図. 宝永5(1708)年「万国総界図」(須原屋茂兵衛 刊) 125×57 cm

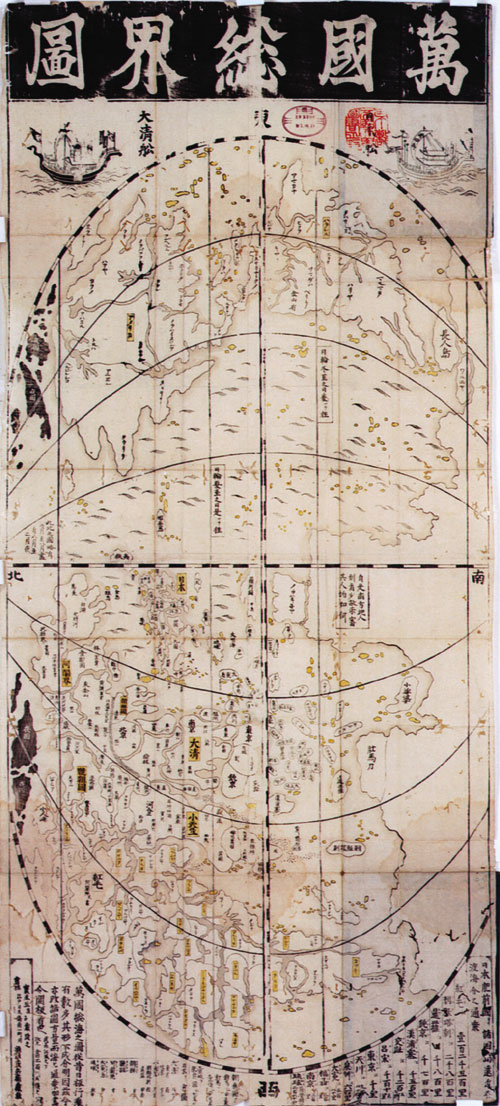

世界図の第三の系統は蘭学系世界図である。蘭学系世界図とは、18世紀半ば以降、オランダ経由でもたらされたヨーロッパの世界知識をもとに描かれた世界図のことをいう。その特徴は、世界を東西両半球図として描いている点で、情報の新しさ・正確さが求められた。第3図の寛政8(1796)年刊「*蘭新訳地球全図(*は口偏に咼)」は、大坂の蘭学者である橋本宗吉が作製した図である。また、当時多くの地図を作製した水戸藩の儒者であるがこの図を校閲したと書かれており、この図の信用度を高めている。しかし、カリフォルニア半島が細長い島として描かれ、オーストラリア大陸も西側が不分明であるなど、作製から半世紀以上も前の西欧の世界図をもとにしており、必ずしも最先端の世界像が描かれている訳ではない。西欧における最新の地理知識は、鎖国下の日本においてはタイムリーには導入されていなかったのであろう。

このように世界図から、近世日本において、世界がどのように認識されていたのかが分かる。中でもおもしろいのは、これらの多様な3種の世界図のうち、いずれかのみが「正しい」世界図として選択されたわけではなく、いずれもが併存して受容されていた点である。中世以来の知識を残す仏教系世界図も、江戸初期の古い情報があまり更新されずに模写され続けるマテオ・リッチ系世界図も、いずれも、最新の知識を伝える蘭学系世界図と同様に人々に受容されていた。地図に正確さ・新しさを求める現代の価値観とは異なる価値観が、近世日本には存在していたことを、これらの世界図は教えてくれる。 (愛知県立大学文学部講師、前京都大学総合博物館助手・地理学)

|