もどる

京都大学創立百周年記念展覧会

知的生産の伝統と未来

- 1997.10.28(火) - 11.24(月=振替休日)

- 9:30 - 16:30

- メイン会場:総合博物館、附属図書館展示室(3階)

京都大学は今年、創立百周年という記念すべき年を迎えることができた。この間に数々の高度な学術研究の成果が生み出され、京都大学は日本を代表する研究・教育機関としての地位を確立した。

このたび「知的生産の伝統と未来」と題する記念展覧会を企画し、京都大学の独創的な学問の歴史を回顧するとともに、未来の大学像を模索することになった。展示会は学内各所で行なわれるが、メイン会場となる総合博物館ではさまざまなモノを出展し、それらのモノに「知的生産の伝統と未来」を語らせることにした。発掘調査の出土品、碩学の著作や遺品、研究教育のための道具・模型、ノーベル賞のメダル、弾圧に抗する声明文。そうしたモノのすべてが、京都大学の一世紀の歴史を語り、進むべき道を指し示すだろう。

この展示によって、京都大学についての理解を深めていただくとともに、広く日本の学問研究の伝統と未来を考えるよすがとしていただければ幸いである。

【総合博物館会場 展示紹介】

- 古代への情熱

京都大学には日本で唯一、戦前から考古学講座が設置され、国内・国外にわたる調査を続けてきた。その結果、国際的にも有数の考古資料を所蔵するに至っている。ここでは発掘調査での出土品のほか、考古学にもとづく古代研究の方法を展示する。

- 工学事始

近代日本の発展のためには、工学研究が不可欠であった。京都大学でも最初に理工科大学が設置され、新進気鋭の精神で研究が進められた。工学部機械工学・土木工学・電気工学・工業化学・採鉱冶金学各教室の所蔵資料から、そうした努力の跡を振り返る。

- 名建築

京都大学構内の建築群は、日本近代の建築文化の歩みを物語る。質朴なデザインから装飾性豊かな西洋様式へ、そして1910年代のセセッション、20年代の表現主義、30年代のアールデコ…、と近代建築運動の軌跡が刻まれ、今も新しい建築作品が生まれている。

- 展示品:時計台・建築学教室・人文科学研究所・楽友会館等の写真と設計図

楽友会館

- 哲学者たち

西田幾太郎、田辺元をはじめとする「京都学派」の哲学者たちは、西洋哲学を受容するだけでなく、東洋思想の伝統の上に立ってみずからの哲学を展開した。厳密な学問性と徹底した主体的思索を兼ね備えた彼らの学風を、著作や遺品によって紹介する。

- 東洋学の系譜

文科大学(文学部)では、創設時より中国を中心とする東洋学が重視された。狩野直喜・内藤湖南を始めとする中国学派と、桑原隲蔵に始まる東洋史学派が、二大潮流となって教育・研究につとめ、「京都学派」とよばれる精密な学風を形成した。

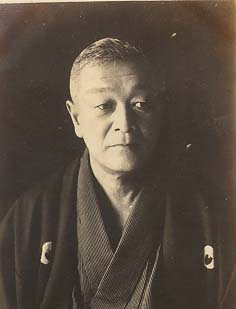

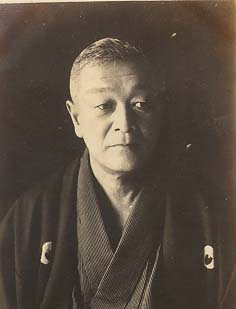

- 展示品:内藤湖南・狩野直喜・桑原隲蔵・羽田亨等の著作と遺品

内藤湖南

- 学問の自由を求めて

真理の探究を使命とする大学は、国家権力をはじめとする外部の権威から独立し、自立的に運営されねばならない。「学問の自由」は「大学の自治」によって保証される。しかし戦前の国家体制は、しばしばこの原則を踏みにじって大学に干渉を加えた。

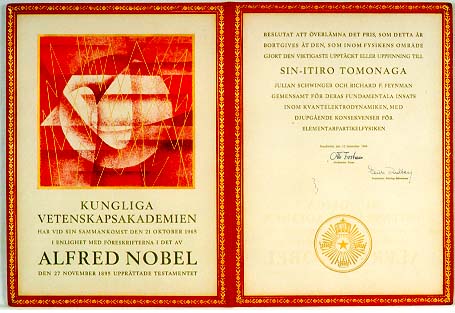

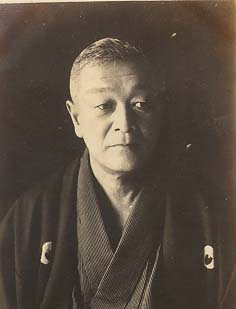

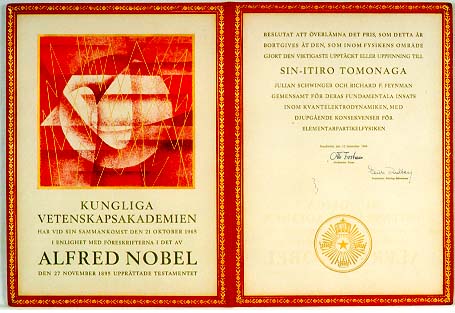

- 栄誉

京都大学の一世紀にわたる知的生産の歴史の中で、湯川秀樹・朝永振一郎・福井謙一・利根川進がノーベル賞、広中平祐・森重文がフィールズ賞、伊谷純一郎がハックスリー賞に輝き、また30名を超える文化勲章受章者が生まれた。

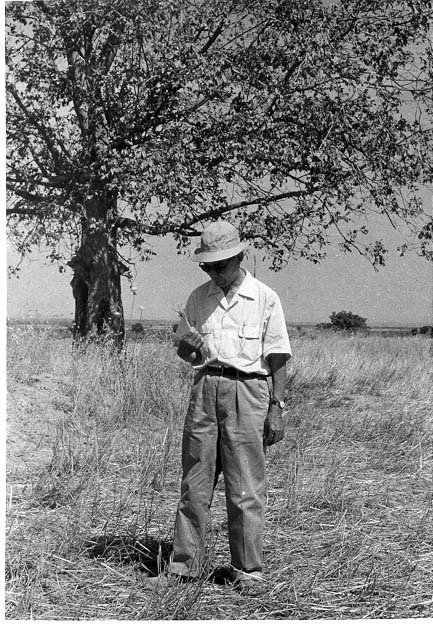

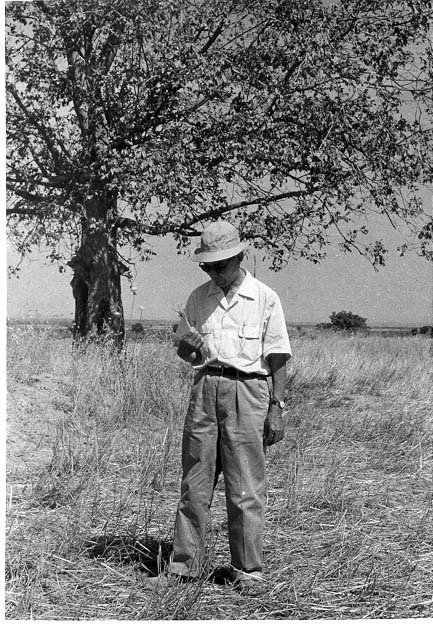

- 登山・探検とフィールド調査

京都大学では、戦前から世界各地で現地調査を行なう研究者が多かった。京都帝大旅行部、京大山岳部・探検部出身者を中心に、探検隊または個人で調査におもむき、作物、生態、人類、民俗、考古などの諸分野で高い業績をあげている。

- 人文科学研究所と共同研究

1949年に新発足した人文科学研究所では、当初から共同研究が組織され、着実に成果を重ねてきた。共同研究は異分野の研究者の協力によって、学界の閉鎖性の打破、研究能率の向上などがめざされる。研究成果のうち、主要なものを展示する。

- 展示品:安部健夫・塚本善隆・桑原武夫を中心とする共同研究の報告書と関係資料

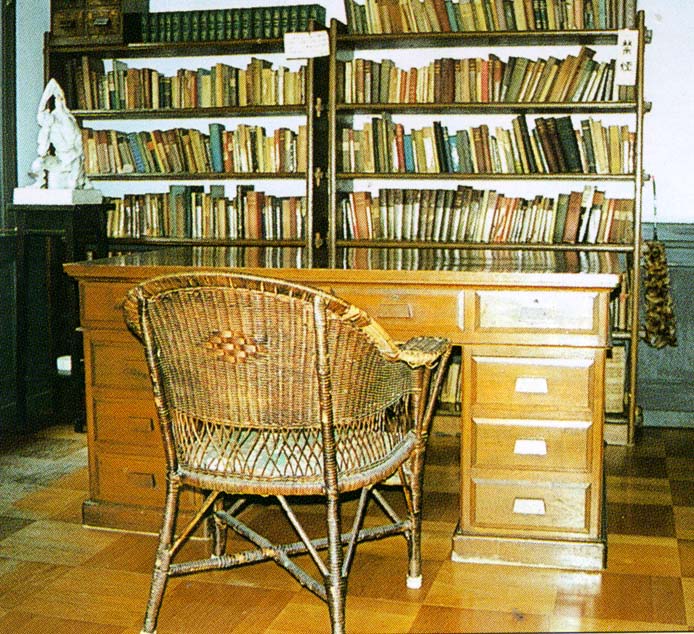

共同研究のカード

- 未来へ

日本人の生活環境や心身の健康を維持し、山積する地球の環境問題を解決するため、京都大学ではあらゆる分野を総動員して、真摯な取り組みを続けている。そうした最前線の研究成果の一端を紹介したい。

- 展示品:臓器移植、人工関節、箱庭研究、生物多様性研究等の関係資料

吸収性骨結合ネジ

|